デニ

デニこんにちは!

大学キャリセンで働いて4年目、キャリアコンサルタントのデニです。

今回は”自己分析に使える自分史の書き方”について解説します。

就活で自己分析をするにあたって、自分史を活用する人は多いかと思います。

ただ、具体的な作り方や活用方法がわからない就活生も多いですよね。

どれだけ上手く自分史が作れたとしても、エントリーシートや面接に活かせなければ意味がありません。

そこで本記事では、まず自分史の作り方をテンプレシートを使って解説していきます。

合わせて、完成した自分史シートをエントリーシートや面接に応用する方法についても共有するので、ぜひ最後まで読んでくださいね!

自分史よりも簡単に自己分析を行う方法

この記事では自分史を使った自己分析の方法について解説していきます。

ただ、自分史を含め、自己分析にはどうしても手間がかかるんですよね。

正直、僕も就活生時代は自己分析が苦手でしたし、何より面倒でしたw

僕が勤めている大学の就活生も、「自己分析は正直面倒くさいんです。」という学生も多い。

そこで僕がおすすめするのが「キャリアチケットスカウト」を使ったテンプレによる自己分析です。

キャリアチケットスカウトとは、プロフィールを入力したら企業側からオファーが来る逆求人型サイトなのですが、実は自己分析ツールもめちゃくちゃ充実してるんです!

用意されたテンプレートに入力するだけで、あなたの自己分析結果を元にしたガクチカや自己PRを作ることができます。

その結果をそのまま選考に使わないとしても、自己分析のベースを作るのにはもってこいのサービスです。

また、その結果は企業側も見ることができるので、企業からオファーが届く可能性もあるんです。

自己分析もできて企業からもオファーがもらえる、かなり効率的なサービスになります。

完全無料で使うことができますし、嫌なら退会も可能なので、まだ使っていない就活生は一度使うのがおすすめですよ!

(アプリで使えるので、気軽に利用できるのも嬉しいポイントです。)

- 「キャリアチケットスカウト公式サイト」から公式アプリをダウンロードする。

- メールアドレスとパスワードを設定する。

- 自己分析ツールのテンプレートに入力する。

- 企業からオファーが届いたら選考を受ける。

(※自己分析ツールだけを使うこともできます!)

入力するだけで自己分析が完了するのはありがたい!

特に初めて自己分析をする人におすすめだよ!

自分の価値観や強みについて知るきっかけになるからね。

そもそも自分史とは?

まずは、自分史とは何なのかについて、基本的な部分を共有しますね。

自分史とは、「過去から現在までの自分自身の経験やエピソードをまとめたもの」を指します。

就活において、企業にアピールするのはあなた自身がこれまで経験したことや身に付けたことであり、その説明のためにエピソードも必要になりますよね。

つまり、あなたの過去について説明していくわけです。

その作業を面接本番で頭の中で行っても、簡潔かつわかりやすく説明することはできません。

そこで自分史を使ってあなたの過去を事前に整理しておくことで、企業に対し、わかりやすく説明できるようになります。

また、自分史を作る過程であなたの強みや価値観なども掘り出すことができますよ!

自己分析において最も重要なのは、過去の経験と向き合うこと。

自分史は「過去の経験の振り返り→整理→分析」を行うことで、就活に必要な自己分析につなげることができます。

面接やESで就活生自身をアピールするために必須の準備ですね。

まさにそうだよ!自分自身をアピールするのに、自分自身について理解できていなければ不可能だからね。

自己分析における自分史の書き方|テンプレを使って解説!

それでは早速、自己分析に活用できる自分史の書き方について解説していきます。

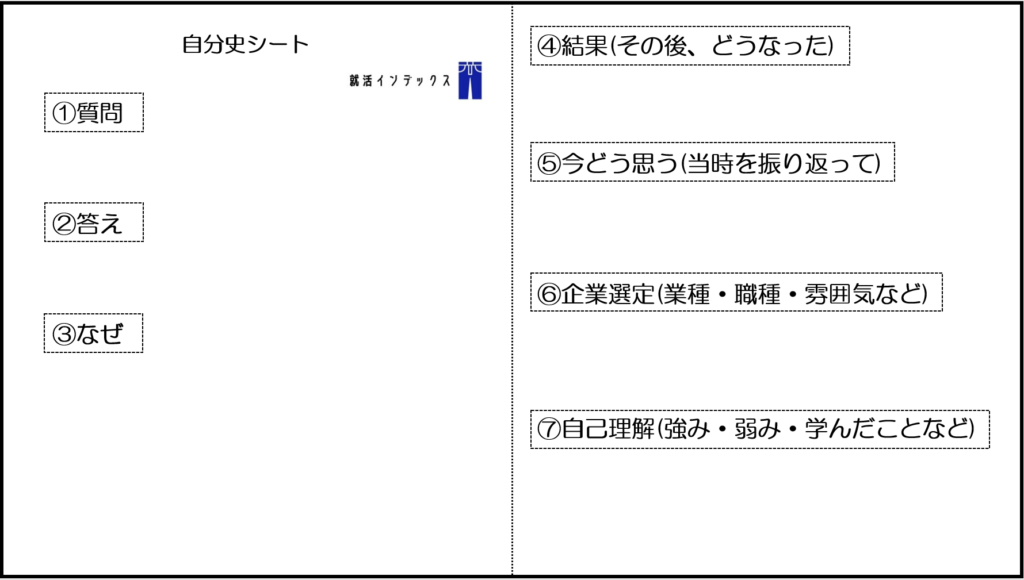

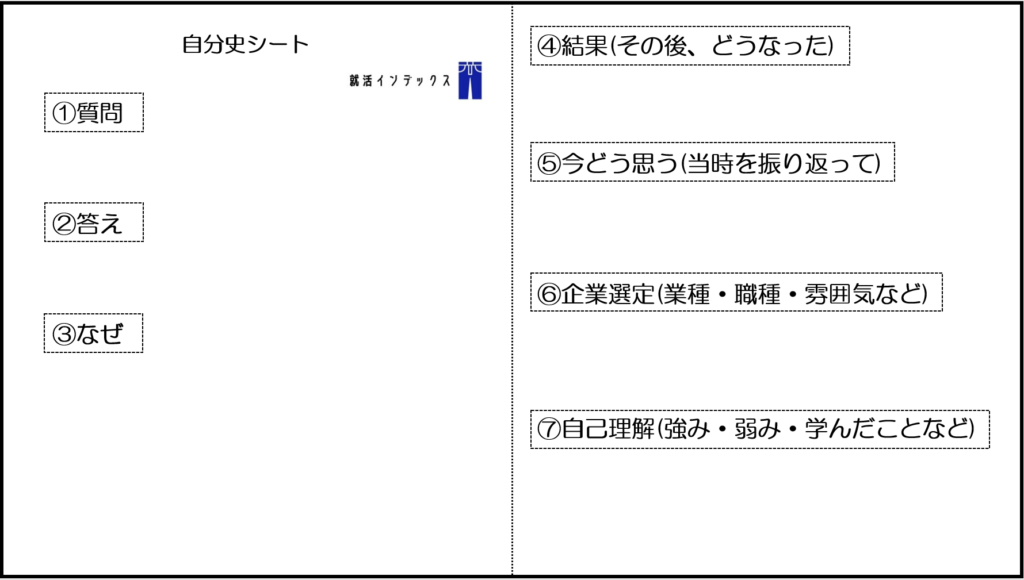

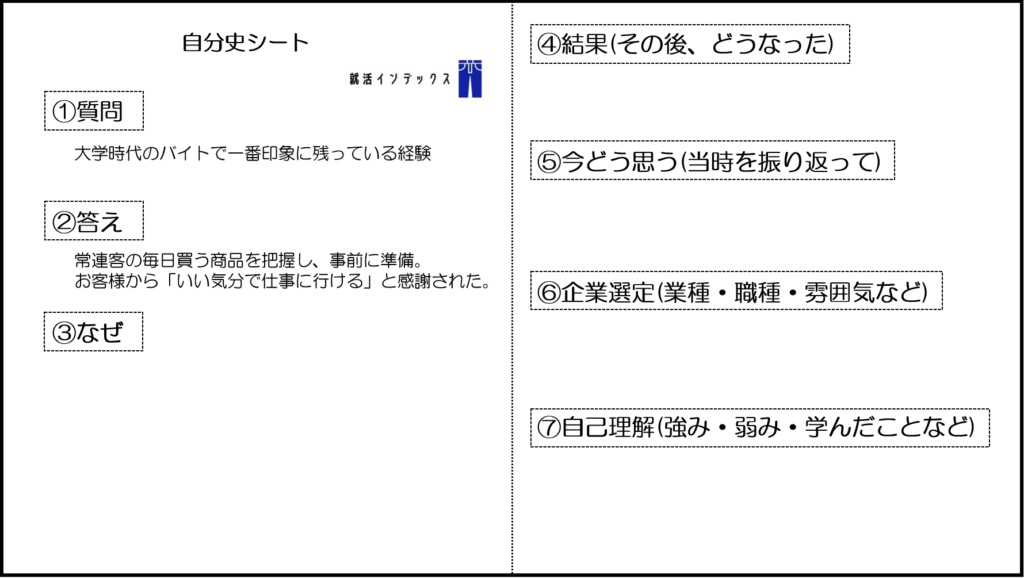

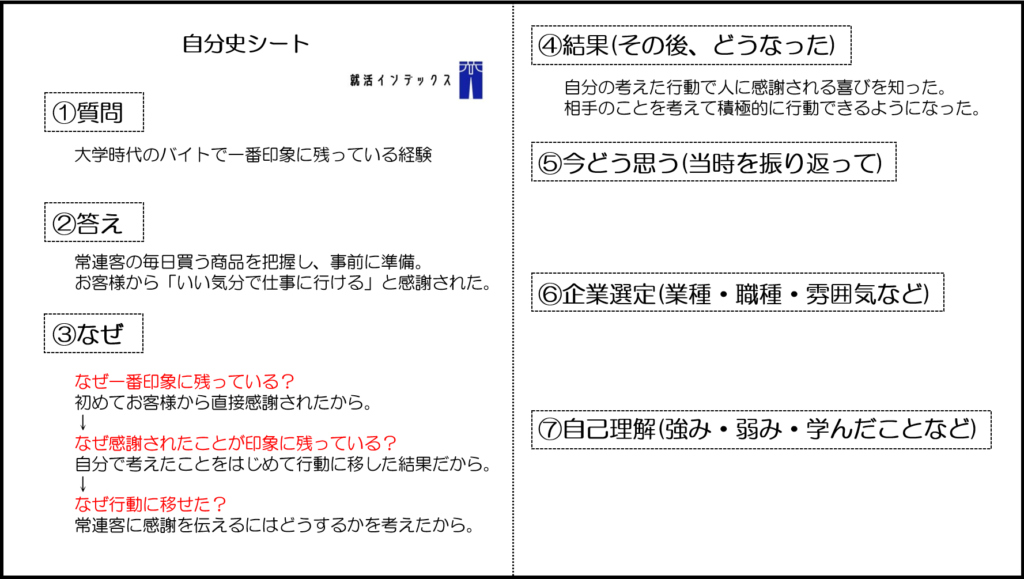

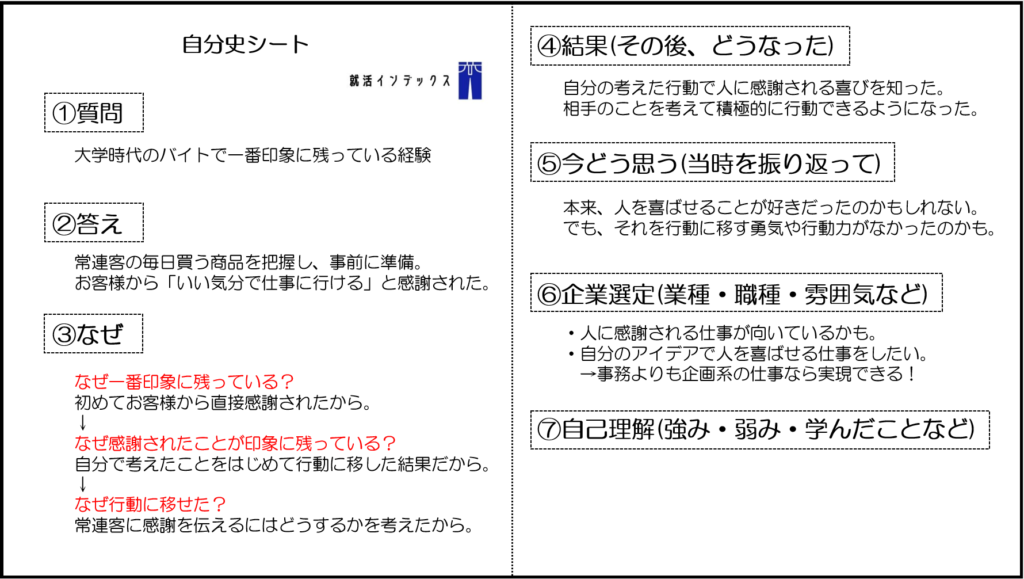

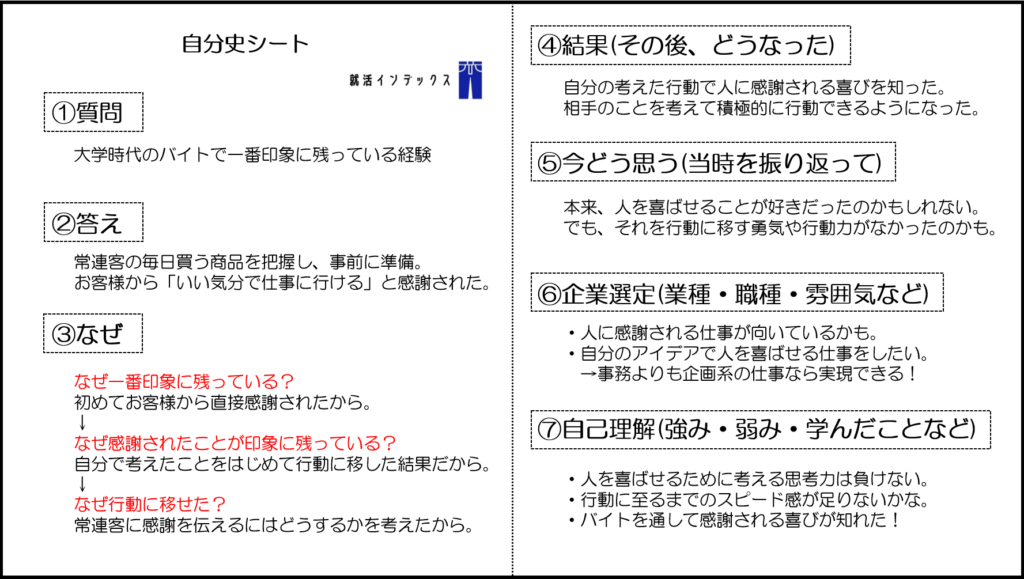

以下、僕が独自に作った自分史のテンプレシートになります。

毎年、僕が勤める大学の学生もこのシートを使って自分史を作ることで、スムーズに自己分析ができています。

▼デニオリジナルの自分史シート

ノートを用意し、見開きページを使って以下の7ステップで進めていきます。

記事を見ながら、実際に作ってみてくださいね!

①エピソードに関する質問を用意する

まずは、自分自身のこれまでのエピソードについて、質問を用意します。

以下、僕が考えた質問例になるので、参考にしてください。

例として、20個の質問を挙げました。

これ以外でも、こんな質問もあるなと思えば、どんどんシートに記入しましょう。

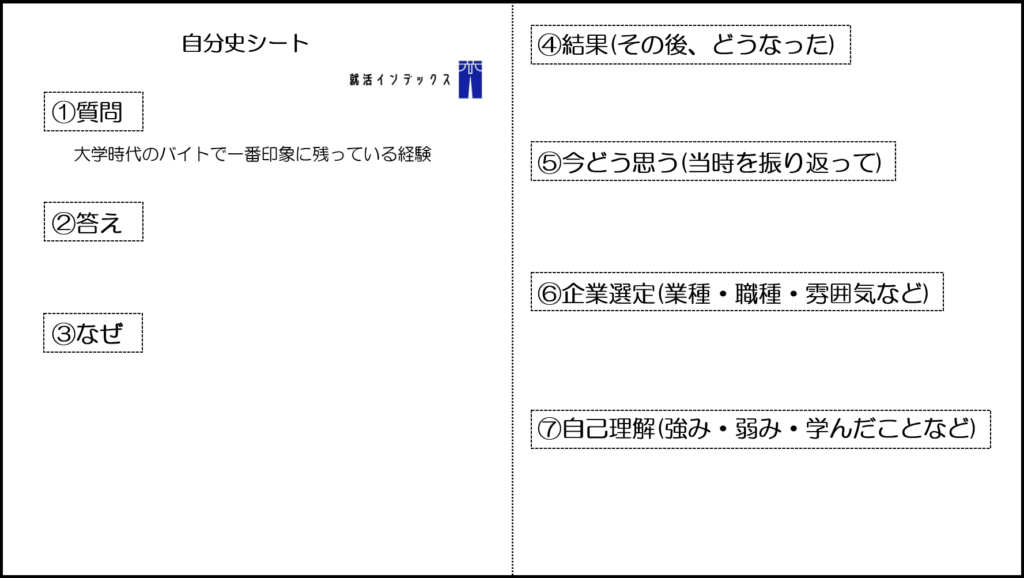

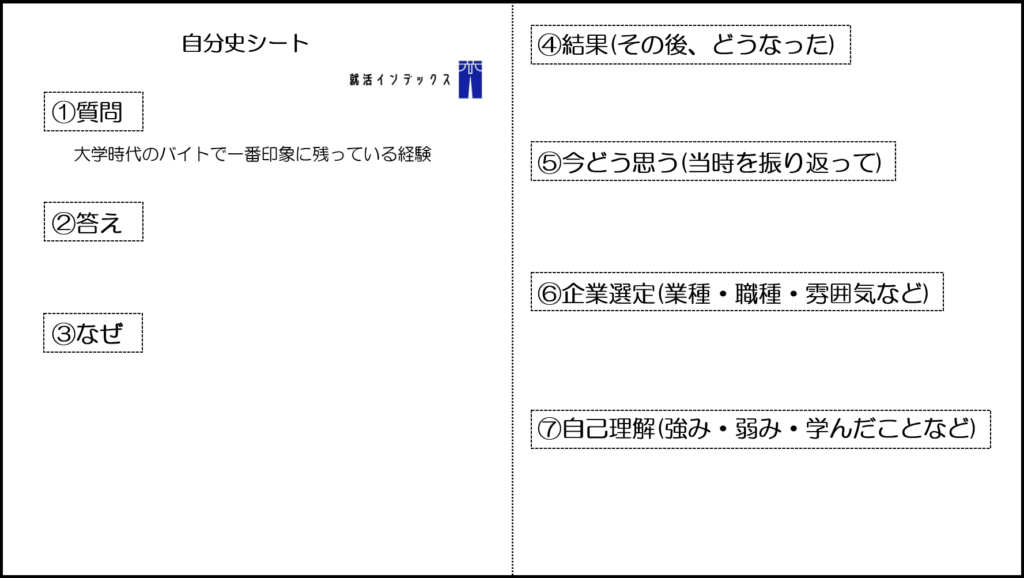

ここでは、僕の実体験をもとに具体例を示しながらシートを記入していきます。

今回は上の表の中から「大学時代にバイトで一番印象的な経験はなにか」を分析していきますね。

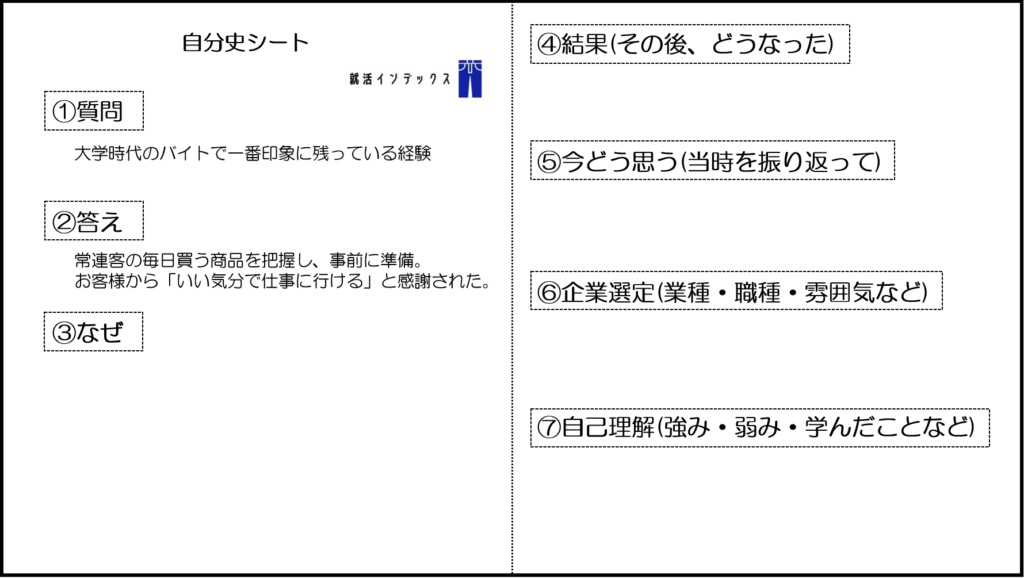

②質問に対する答えを書く

次に、その質問に対する答えを簡潔に記入します。

僕の場合「コンビニでアルバイトをしていた際の経験」が最も印象に残っているので、それを記入します。

ここは難しく考えずシンプルな答えでOK

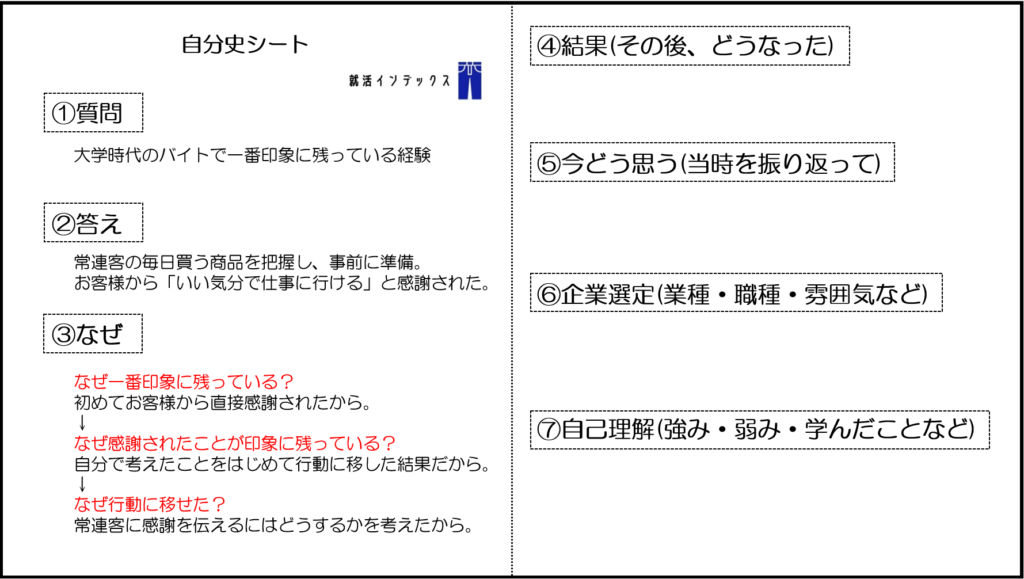

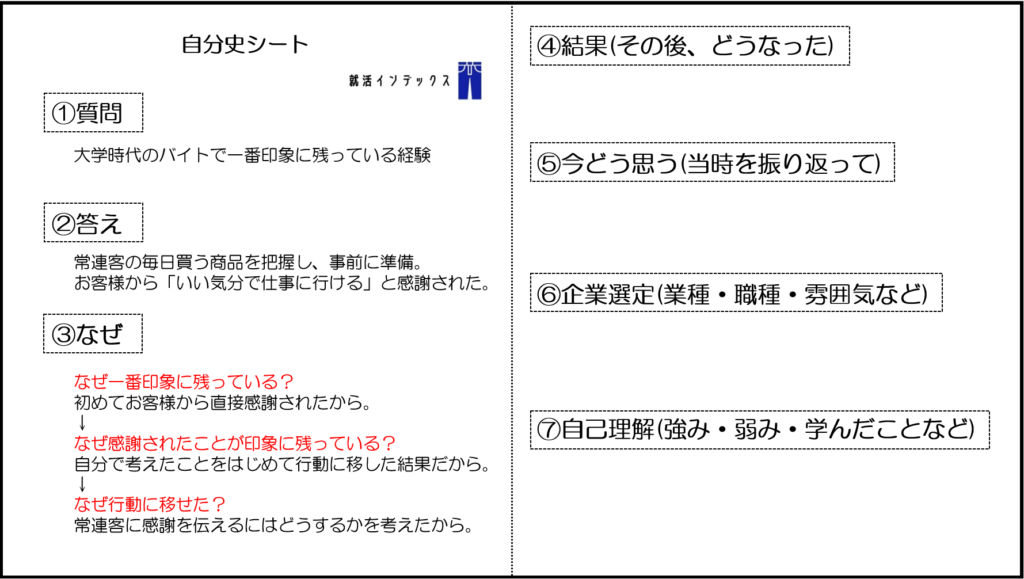

③答えに対し、「なぜ」を3回問う

次に、その答えに対し「なぜ」という疑問を投げかけ、答えを書く作業を3回繰り返します。

この作業が自分史を作る上で最も重要なポイントです。

僕の場合「なぜ②の答えが最も印象的なのかを問い、答えを初めてお客様から直接感謝されたから」としました。

なぜ感謝されたことが印象に残ったのかを問いかけ、答えるという流れです。

この「なぜ」を3回繰り返すことで、これまで気づいていなかった部分、今回の僕の場合、印象に残った理由や行動に移せた理由まで見えてきます。

もし、3回繰り返してもまだ深堀りできそうなら、4回、5回と「なぜ」が途切れるまでとことん追究してみましょう。

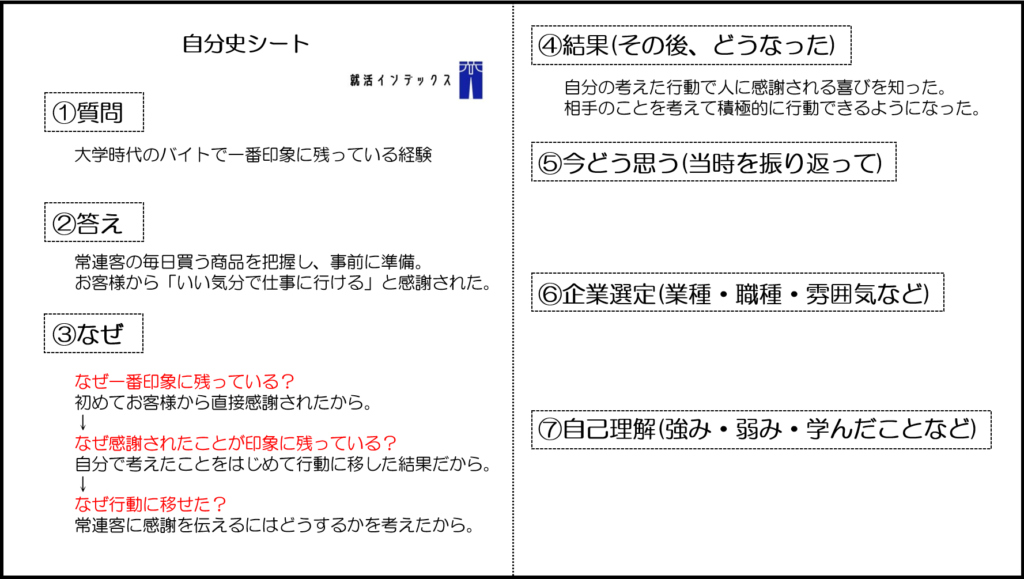

④その後の結果を書く

①~③に挙げた経験を通して、どんな結果を得たのか、その経験を機にどうなったのかを書いていきます。

僕の場合「自分で考え行動し、感謝された結果、感謝される喜びを知り、相手のことを考えて積極的に行動できるようになった」と記入しました。

このように、深堀りした経験やエピソードの結果を改めて考察することで、そこから学んだこと、自らの強みになり得る部分を見つけ出すことができます。

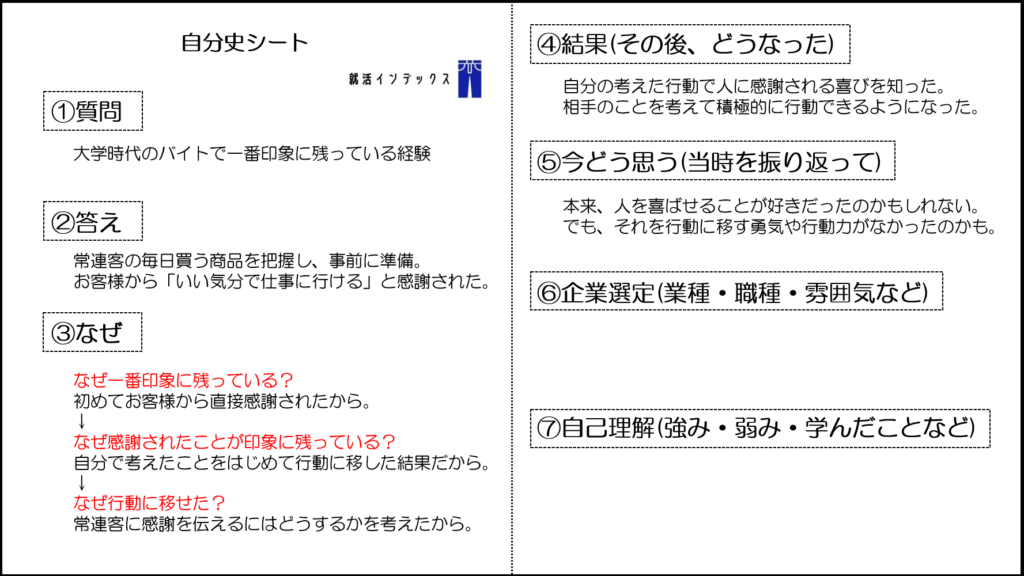

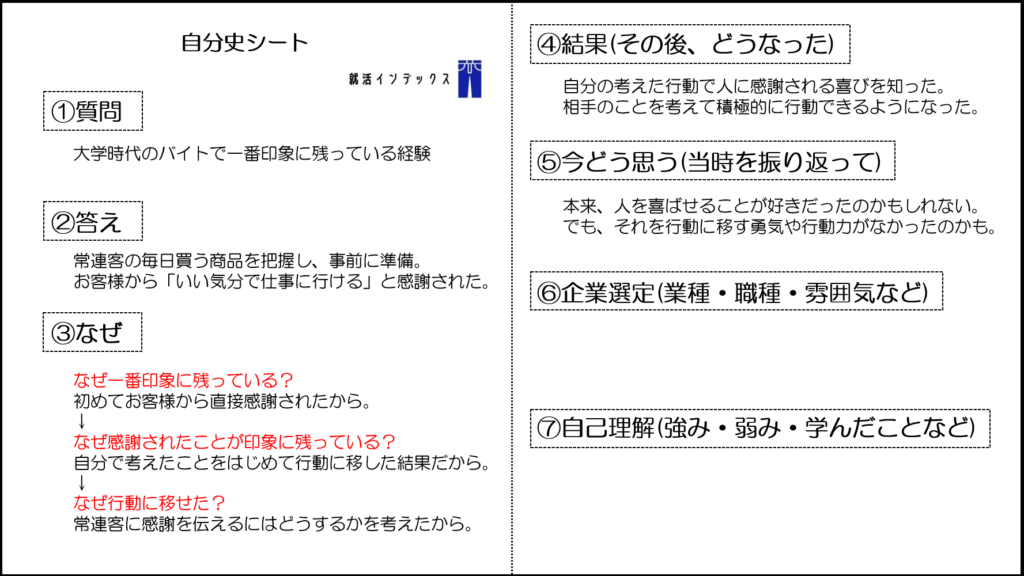

⑤今の自分がどう思うかを書く

次に、当時を振り返って「今」の自分がどう思うかを書きます。

僕の場合「元々、人を喜ばせるのが好きなのかもしれない」と感じ、それと同時に、大学生まで気づかなかったのは「行動に移す勇気や行動力がなかったのかも」と考えました。

過去の自身の行動について、改めて振り返ることで、客観的な立場から自己分析を行うことができます。

この客観的な立場からの視点を持つことで、今まで見えていなかった価値観などを知ることができるんです。

今回、僕でいえば、自分が人を喜ばせることが好きだということに初めて気づけました。

ここで知った価値観は、その後の企業選定に活かすことができます。

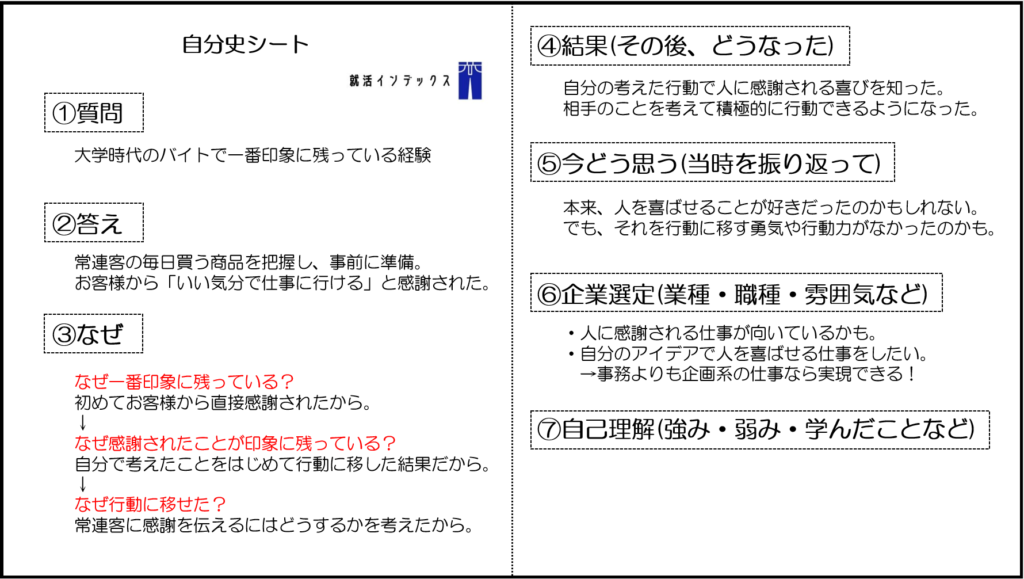

⑥企業選定に当てはめる

このステップからが本番でそのまま役立つ部分になります。

①~⑤で洗い出した内容を改めて見返し、自分に合う業種や職種、雰囲気のほか、仕事内容など企業選定の基準となるものと照らし合わせてみましょう。

僕の場合は、こんな感じになりました。

ここでは、「バイトでの印象的な経験」という一つの質問しか分析していません。

しかし、例として挙げた20個の質問全てを同じように分析していくことで、この⑥の部分に共通点が出てきます。

この共通点こそ、あなたが持つ価値観であり、今後の企業選定の軸となるものです。

⑦自己理解に当てはめる

⑥の企業選定同様、①~⑤を見返してみて、自らの強みや弱み、学んだことなどをピックアップしていきます。

僕の場合、以下のような強みと弱みが判明し、学んだことまで記入できました。

ここで記入した内容は、そのままESや面接で利用可能です。

エピソードや経験をもとに、順序立てて記入しているので、根拠もしっかりしています。

これで自分史の作成は終了です。

あとはESなどに落とし込んでいくだけ。

このような分析をいくつかの質問で繰り返すことで、自己分析の目的は達成できます。

次の章で、具体的な活用法をご紹介します。

順序立てて作ったので、過去のことについて整理できました!

スッキリするよね。それぞれの項目に分けて活用することもできるから、面接やESにそのまま転用できるんだ。

自分史で行った自己分析をESに活用する方法

自分史を使った自己分析について解説しました。

テンプレシートを埋めてもらうだけで、かなり深い自己分析ができましたよね。

次にこの章では、完成した自分史シートをエントリーシートに活かす方法を解説します。

具体的には以下のとおりです。

- 共通点を洗い出す

- 共通の価値観から企業選定に活用

- 結論→エピソードで自己PRに活用

①共通点を洗い出す

先ほど、例として用意した20個の質問について分析すれば、共通する強みや弱みが洗い出されます。

それぞれ質問が異なるので、そこで使うエピソードも異なりますよね。

異なるエピソードを使った自己分析の結果、洗い出された強みや弱みなどが共通する場合があります。

その共通点こそ、あなたの本当の強みや弱みということです。

②共通の価値観から企業選定に活用

ステップ⑥で書いた企業選定の内容について、いくつかの質問で共通点があるならば、それに合った企業に注目しましょう。

例えば僕の場合、「自ら企画したことで人に喜ばれる仕事」という結果が出ました。

他の質問でも同様の結果が出たとして、これが共通点となれば、以下のような業種が合うことがわかります。

企画・人に喜ばれる=BtoCの業種である小売業などの企画職

また、経験をもとにした企業選定のため、自分史で書き出した内容をそのまま志望動機に転用できます。

私で言えば、以下のようなイメージ。※具体例などは省略

私は〇〇から御社を志望します。アルバイトにおいて、自ら考え行動した結果、感謝の言葉をいただくという経験をしました。この経験を通じて、人に感謝されることに大きなやりがいを感じました。御社では、〇〇を理念に掲げており、社員の方からも〇〇が伝わってきました。私が志望する上で軸とするものが御社にはあり、御社であれば私の強みを存分に発揮し、貢献できると考え、志望させていただきました。

③結論→エピソードで自己PRに活用

自己PRについても、企業選定同様、共通点を利用することで書くことができます。

例えば、僕の今回の分析で判明した強みは「人を喜ばせるための思考力」でした。

他の質問でもこの結果がでて、これが共通点だったとすると、自己PRのイメージはこんな感じ。※具体例省略

私の強みは人を喜ばせるために考え抜く力です。コンビニエンスストアのアルバイトにおいて、常連客の方に何か感謝を伝える方法はないかを考えました。そこで、〇〇を行った結果、〇〇という言葉をいただけました。この経験から、人を喜ばせることのやりがいを学ぶとともに、相手のことについて考え抜く力を養いました。この力は御社の〇〇において活かせると考えております。

洗い出された共通点が最初にくる結論、自分史で分析したエピソードがその後に続くといった形で自己PRは完成します。

経験という根拠があるので説得力が生まれます!

自己分析で自分史を活用するメリットとデメリット

自分史の作り方やエントリーシートへの活用方法について解説しました。

ここまで読んでもらえれば、選考対策に活かすことは十分に可能です。

次にこの章では、自己分析に自分史を活用することのメリットとデメリットについて解説します。

僕が考えるメリットとデメリットは以下のとおり。

【自己分析で自分史を活用するメリット】

- 選考にそのまま使える

- 過去の経験を整理できる

- 価値観について知ることができる

【自己分析で自分史を活用するデメリット】

- 明確な正解はない

メリット① 選考にそのまま使える

1つ目のメリットは”選考にそのまま使えること”です。

最近の選考では、自分史をそのまま提出書類とする企業も実は増えているんです。

事前に自己分析を自分史で終わらせていれば、そのまま提出できますよね。

就活期間は必ず時間に追われるため、少しでも効率化できるのは大きなメリットです。

メリット② 過去の経験を整理できる

これが自分史を作るうえで最大のメリットです。

ESでも面接でも、企業から問われるのは常に「あなた」についてです。

「あなた」のことなので、正解はあなたにしかわかりません。

ですので、答えるのは容易です。

しかし、ここで大切なのは「簡潔に」です。

会場で記憶をたどりながら話しても、ダラダラ長く話してしまいますよね。

いくら良い話や素晴らしい実績があったとしても、話が長いと面接官は聞く気になれません。

ただ、自分史を使って簡潔に過去を整理できていれば、要点を押さえて簡潔に回答することができるようになりますよ!

メリット③ 価値観について知ることができる

小学生の頃と大学生の今で、好きな食べ物や歌手、仲良くなる友達の特徴は変化していきますよね。

そう、「価値観」とは、時間とともに変化するものなのです。

この変化のタイミングで、人は何かしらの興味であったり、選択をしています。

ここにスポットライトを当てることで、自分が何に興味があり、何を基準に選択しているのかを知ることができます。

それを知ることで、企業を選びをする際の軸が定まるのです。

自分史はその変化や価値観を的確に捉えるのに適した自己分析方法です。

デメリット① 明確な正解はない

自分史の唯一のデメリットは”明確な正解がないこと”です。

自分史を作るうえで、これをやればOKという明確な答えはありません。

理由は、そもそも就活自体に正解がないからです。

大学受験のように、一つの答えに向けて勉強するのと就活は全く異なります。

ただ、自己分析の目的は冒頭で説明した3つですので、そこさえ間違えなければ問題ありません。

あとは、自分史で出た結果を実際のESや面接に使えるようになれば、それこそが正しい自分史なのです。

【補足】実際に利用した就活生の声

イベントで性格の変化が出ていることに気づけていますよね。

こうした変化の期間は、就活においてもアピールしやすいエピソードになるので、ここに気付けるのは大きいですよ!

自分をもとにモチベーションの源泉が理解できたとのこと。

就活における選考はもちろん、その後の社会人生活なんかにも自分史の結果は活かすことができるんだ!

- 新しい発見があった

- 性格の変化に気付けた

- 短所の見え方が変わった

- 過去と現在の比較ができた

- ESや面接の準備が楽になる

こうしてみると、メリットの方が大きいですね!

そうだね。最初は面倒に感じるかもしれないけど、一度行った自分史の結果はずっと活かすことができるんだ!

まとめ

ここまで記事をよんでいただき、ありがとうございました!

自分史を使った自己分析の方法や選考への活かし方などについて、理解が深まったかと思います。

就活は「あなた」という商品を「企業」という買い手に買ってもらわなければなりません。

あなたがなにか買い物をする時、自分にとってメリットがなければ購入しませんよね。

さらに人件費は企業にとって最も経費がかかる部分であるため、一人の採用に対してもそれだけ真剣です。

よって、あなたが入社することのメリットを企業に伝えることが重要。

そこで自己分析は必ず必要な作業となります。

この記事を参考に、あなたが少しでも自分自身について理解が深まり、自信を持って選考に臨めることを祈っています!

- 自分史とは「過去から現在までの自分自身の経験やエピソードをまとめたもの」である。

- 7ステップで自分の過去を分解し、なぜを投げかけることで自己分析を行う。

- いくつかの質問で自分史を作ることで共通点を洗い出し、企業選定や強みの理解に活かす。

- 自分史のメリットは「選考にそのまま使える」「過去を整理できる」「価値観を理解できる」点である。